Una proposta per la vostra riflessione personale e di coppia.

Metteremo questi contributi all’inizio di ogni mese.

Si tratta di un cammino che vogliamo fare insieme.

Selva continua ... anche così

I vostri suggerimenti saranno benvenuti.

«Dégnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia»

(Tobia 8,7)

Tobia 8,4-8

4b«Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: “Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza”. 5Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: “Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli! 6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: “Non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui”. 7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Dégnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia”. 8E dissero insieme: “Amen, amen!”»

«Ora disse: Un uomo aveva due figl»

Luca 24,13-35

13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme,

14e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.

15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro.

16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.

17Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?". Si fermarono, col volto triste;

18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?".

19Domandò loro: "Che cosa?". Gli risposero: "Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo;

20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso.

21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute.

22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba

23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo.

24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto".

25Disse loro: "Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti!

26Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?".

27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.

28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano.

29Ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto". Egli entrò per rimanere con loro.

30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.

31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista.

32Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?".

33Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro,

34i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!".

35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

La seconda parte del Vangelo di Luca narra il cammino di Gesù a Gerusalemme, un cammino che comincia in 9,51 («[Gesù] indurì il volto per camminare verso Gerusalemme») e termina con i giorni della passione e morte di Gesù in croce.

L’evangelista aveva già narrato un viaggio a Gerusalemme dello stesso Gesù all’età di dodici anni, in compagnia dei genitori, un viaggio dal chiaro sapore programmatico («resistette Gesù, il figlio, a Gerusalemme»: 2,43).

Un primo aspetto che possiamo evidenziare è che Gesù cammina e cammina non come un vagabondo senza meta, ma come un pellegrino che ha sempre ben chiaro dove andare.

E la sua non è tanto una meta geografica, quanto l’orientamento, il senso stesso del suo vivere e del suo morire: rivelare agli uomini l’amore del Padre.

Non a caso le sue prime parole riguardano il Padre («Perché dunque mi cercavate? Non sapevate che bisogna che io sia nelle cose del Padre mio?»: 2,49) e le sue ultime parole sono dirette al Padre («Padre, nelle tue mani affido il mio spirito»: 23,46).

A maggior ragione sorprende che in questo brano, detto non a caso dei “Due di Emmaus”, Gerusalemme costituisca, almeno inizialmente, il punto di partenza, e non di arrivo, del cammino. Ma seguiamo il testo, pur solo per brevi cenni.

13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme,

14e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.

Perché Emmaus? Geograficamente è una località che non si riesce a collocare. Conosciamo però un’altra sua ricorrenza nella Bibbia. Nel Primo libro dei Maccabei (3,38-4,25) Emmaus è infatti il luogo in cui si è svolta una battaglia. Giuda Maccabeo ha condotto il popolo d’Israele alla vittoria sui generali seleucidi di Antioco (II sec. a.C.). Si è avverato quello che Giuda aveva predetto: «Allora tutte le nazioni sapranno che c’è chi riscatta e salva Israele» (4,11). Emmaus rappresenta perciò il luogo del successo, dei ricordi positivi, è il luogo dove attingere speranza.

15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro.

16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.

17Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?". Si fermarono, col volto triste;

18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?".

19Domandò loro: "Che cosa?".

I due che si allontanano da Gerusalemme verso Emmaus fanno l’esperienza di non essere lasciati soli, di non essere abbandonati alla loro delusione e alla loro incomprensione. Gesù fa i loro stessi passi, si associa al loro cammino. I Due di Emmaus sperimentano così la verità, la profondità e la bellezza di quelle parole che, tramite il profeta Natan, il Signore aveva rivolto al re Davide: «sono stato con te ovunque sei andato» (2Sam 7,9). Pare una sequela capovolta, ma forse è la sequela autentica.

Quella di Gesù, che cammina fianco a fianco ai Due, è una presenza discreta: Gesù non parla di sé, non si impone (non lo riconoscono!) ma si interessa a ciò che quelle persone stanno vivendo. Innanzitutto, chiede e ascolta. Del resto non farà così anche con la Maddalena («Donna, perché piangi? Chi cerchi?»: Gv 20,15)? E non farà così anche con i sette sul lago di Galilea («Figlioli, non avete nulla da mangiare?»: Gv 21,5)?

«Solo chi ascolta può parlare» (Dag Hammarskjöld, Tracce di cammino, 34). Questo è lo stile del Signore, Uno che «cammina umilmente» con i suoi, “rovesciando” la prospettiva di Michea («Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio»: 6,8).

28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano.

29Ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto". Egli entrò per rimanere con loro.

30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.

31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista.

32Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?".

33Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro,

34i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!".

35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

Tornare a Gerusalemme significa anche tornare verso la comunità. Il Risorto compie la comunione. La vita comune è la conferma di essere stati incontrati dal Risorto.

Gerusalemme costituisce dunque la meta, ancora una volta non tanto da un punto di vista geografico, quanto da un punto di vista di vista esistenziale e profondo: la meta è la comunità, la vita fraterna resa possibile e vivibile già qui e ora dall’essere stati incontrati da Gesù Risorto.

Il camminare autentico è un camminare insieme: insieme a Lui e insieme agli altri. Importante è, come direbbe il Manzoni, «studiare il passo» perché nessuno venga lasciato indietro.

«Il nostro camminare è sempre un “cercare” amore, unico luogo dove ci sentiamo di casa e possiamo riposare. La Pasqua definitiva, che ci porta a casa, è l’amore del Figlio che lava i piedi dei fratelli, perché camminino come lui ha camminato» (Silvano Fausti, Una comunità legge il Vangelo di Giovanni, p. 321. Commentando Gv 13,5).

Mi hanno sempre colpito con forza le prime parole che Dio rivolge ad Abramo all’inizio del capitolo 12 di Genesi: Vattene dalla tua terra, dalla tua famiglia e dalla casa di tuo Padre, verso la terra che io ti indicherò… Parole molto dure eppure cariche di una promessa tutta da capire e comprendere. Una promessa che implica un cammino, un mettersi in viaggio e sconfiggere così la sedentarietà e la stabilità dei luoghi certi e sicuri. Andare verso una meta e contemporaneamente andare verso se stessi verso una sempre nuova identità di se stessi. Ecco, personalmente il camminare mi richiama a questo orizzonte di senso e di valore perché camminare non è solo un buon esercizio per il nostro corpo, camminare è una vera e propria modalità di pensiero, anzi un modo di pensarsi. Un pensiero pratico che unisce movimento, instabilità, fermezza di intenti e motivazioni, allenamento e spirito gagliardo. Un gesto squisitamente umano eppure non così scontato. Perché camminare? Perché mettersi ogni volta di fronte ad un nuovo cammino e poi per arrivare dove? Forse dove siamo già? Non so se sono sulla strada giusta ma devo dire che una delle immagini più belle e luminose che mi richiama il camminare muovono da quell’ interrogativo che Gesù pone al cieco … cosa vedi? E lui.. vedo degli uomini come alberi che camminano. Non ci sarebbe bisogno di dire altro per capire a cosa ci richiama questa immagine: l’immobilità che diventa movimento, vita che diventa cammino.

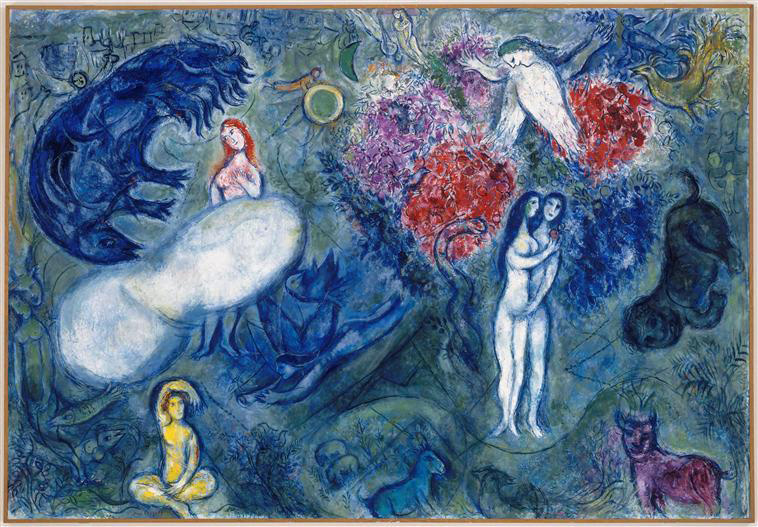

Questo quadro è stato dipinto da Van Gogh quando si trovava a Saint-Rémy, in Provenza, durante il suo ricovero nell’ospedale psichiatrico. Il soggetto è piuttosto semplice, volutamente semplice. È come se Van Gogh avesse voluto lasciare appena accennati i suoi soggetti ricorrenti, gli ulivi e i cipressi, per dare maggior visibilità alla coppia in primo piano. Sia i cipressi, così tanto maestosi e turbolenti in molti altri dipinti, sia gli ulivi che qui vengono ridotti quasi a dei cespugli, fanno da discreto paesaggio all’incedere dei due personaggi presenti. Sopra di loro l’altro soggetto del dipinto, uno spicchio di luna crescente che, se pur spesso compare nei suoi quadri, qui è inserita in un cielo al crepuscolo ma ancora chiaro, non in un cielo notturno; una situazione forse un po’ arbitraria, ma in alcune rare circostanze fortunate una possibile combinazione di bellezza suggestiva, una carezza della natura alle umane vicende.

La donna e l’uomo sono stati rappresentati senza i lineamenti del volto, solo i capelli e la barba rossa di lui fanno pensare che Van Gogh abbia voluto in qualche modo rappresentare se stesso, ma al contempo ha preferito lasciare che ciascuno possa immedesimarsi in quel procedere affiancati e dialoganti, non ha dato un’identità precostituita perché non sia inteso il “chi” come soggetto del quadro ma il “che cosa” e “verso dove”. ■ Chiudo gli occhi e mi immagino un contesto in cui vorrei trovarmi a camminare che mi dica bellezza e serenità; collina, mare, montagna, un parco in città… In quel luogo sto procedendo con qualcuno, una persona o poche più, persone significative della mia vita, affetti importanti. Procediamo prima in silenzio, poi dialogando. Di cosa parliamo? Ascolto senza giudicare… ■ Metto in relazione questo mio/nostro procedere con il tempo anagrafico della mia vita. È importante avere sana consapevolezza del proprio qui ed ora, del tempo che si vive, delle proprie potenzialità, dal cammino fatto e di quello che ci può attendere. ■ Questo quadro è uno dei pochissimi di cui Vincent non ha scritto nulla in alcuna lettera tra quelle che mandava a suo fratello Theo in cui gli descriveva le sensazioni che intendeva rappresentare.

Tom (Martin Sheen) è un oculista californiano, con più di sessant’anni di vita alle spalle, è vedovo, ha uno studio privato ormai consolidato, conosce benissimo i propri pazienti di cui sa leggere gli sguardi oltre che gli occhi, aiuta gli altri a vedere meglio il mondo che lui ha visto poco. Oltre che dal lavoro, le sue giornate sono scandite dagli appuntamenti fissi con i vecchi amici del Country Club e dalle partite a golf. Tom ha un unico figlio quarantenne, Daniel (Emilio Estevez, figlio di Martin Sheen anche nella realtà), molto diverso da lui: è un uomo che ha scelto di vivere viaggiando per il mondo, senza nemmeno un cellulare che permetta di rintracciarlo. Dopo la morte della madre, Daniel ha rinunciato a un promettente percorso di studi accademici, con grande disappunto del padre, a favore di una libertà esistenziale per lui irrinunciabile. I due comunicano attraverso messaggi con i quali è soprattutto il padre a essere informato sugli spostamenti del figlio. Durante un’amena e pigra partita a golf con gli amici, Tom riceve una telefonata dalla gendarmerie francese: Daniel è morto a poca distanza da un paesino sui Pireni francesi, bisogna andare a occuparsi del riconoscimento del corpo e del destino della salma. Tom è distrutto, non si capacita di quanto è successo a suo figlio, parte per la Francia, ed è come se uscisse per la prima volta dal proprio guscio, fuori nel mondo, come avrebbe voluto per lui suo figlio. Consegnandogli le poche cose con cui suo figlio viaggiava, la polizia gli comunica che Daniel è morto per un incidente in montagna, un’improvvisa tempesta gli è stata fatale, proprio quando aveva appena iniziato il pellegrinaggio per Santiago di Compostela. Tom è smarrito, non sa che fare, il suo mondo non ha più senso. Fa cremare il corpo del figlio e, raccolte in una scatola le sue ceneri, decide di portarle con sé partendo per il Cammino di Santiago. In qualche modo, con lo zaino e con l’attrezzatura del figlio sulle proprie spalle, vuole intraprendere il pellegrinaggio insieme alle ceneri di Daniel, intende così far compiere al figlio il cammino che aveva appena iniziato. Per la prima volta Tom interrompe la routine della propria vita per dedicarsi a qualcosa di completamente diverso. Inizia da solo il suo cammino ma lungo la strada si affiancano a lui altri pellegrini provenienti da altri paesi e da altri percorsi di vita. Ogni pellegrino ha un motivo diverso per aver intrapreso il viaggio e, a mano a mano che si apre il cammino, chi cammina insieme deve aprirsi agli altri, anche scoprendo così ragioni per proseguire che fino a poco prima aveva ignorato. È in questo dinamismo tra percorso interiore ed esteriore che avviene il miracolo per i pellegrini: l’apertura del cuore e della mente verso una nuova consapevolezza. In questo racconto il paesaggio è più che una semplice cornice estetica, ne diventa parte integrante, è l’orizzonte sempre emozionante nel quale si spostano i personaggi di questo film: montagne nebbiose, campi di grano, fiumi impetuosi, strade polverose e assolate, è il Creato che nella sua varietà e bellezza accoglie le creature che lo attraversano. 1) Racconti di un pellegrino russo, Qiqajon, Bose 2005, p.23.↵ 2) Jean – Pierre Sonnet, Il canto del viaggio, Qiqajon, Bose 2009, p. 15.↵ 3) Christian Bobin, L’uomo che cammina, Qiqajon, Bose 1998, p.9.↵ 4) J. – P. Sonnet, Id, pp. 14-15.↵ 5) J. – P. Sonnet, Id, pp. 76-77.↵ • Regia: Emilio Estevez Maria Grazia e Umberto Bovani,

Due discepoli si sono messi in cammino. Vogliono prendere le distanze (molto più ampie e profonde degli undici chilometri di cui si parla) da Gerusalemme, da ciò che per loro quella città significa, e si dirigono verso Emmaus.

Non così Gerusalemme che ai loro occhi appare invece come il luogo della sconfitta, dell’insuccesso, del fallimento, della morte. Infatti a Gerusalemme hanno vinto i loro nemici e questa città costituisce perciò il luogo dei ricordi negativi.

Siamo in presenza quindi non tanto di una geografia fisica ma di una geografia interiore: camminare per lasciarsi alle spalle Gerusalemme è la raffigurazione di quel «noi speravamo» (v. 21) che di lì a poco i Due di Emmaus, quelli che Padre Ledrus definisce i due «disertori» (Temi per gli Esercizi spirituali, n. 48), diranno allo Sconosciuto che si è fatto loro compagno di cammino.

I due si allontanano da Gerusalemme, Gesù si avvicina a loro.

Egli ci incontra sulle nostre strade.

Il Risorto non abbandona i suoi: si fa vicino a tutti, anche a chi ha deciso di prendere le distanze da Lui. Gesù si fa ministro della consolazione: «considerare il compito di consolatore che Cristo nostro Signore svolge, paragonandolo al modo con cui gli amici sono soliti consolare gli altri» (Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, n. 224).

È il pastore che va in cerca della pecorella perduta: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: "Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta"» (Lc 15,4-6).

Di nuovo, con i Due di Emmaus si ripete quanto già aveva anticipato il capitolo secondo del Vangelo di Luca quando Gesù, dopo che i suoi non avevano compreso le sue parole, «scese dunque con loro (!) e venne a Nàzaret e stava loro (!) sottomesso» (2,51).

Gesù è disposto ad andare oltre. La sua è una disponibilità piena e commovente. Si fa nostro compagno di cammino, disponibile ad andare anche oltre ogni nostra fuga. «Se salgo in cielo, là tu sei; se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico: "Almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte", nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno; per te le tenebre sono come luce» (Sal 139,8-12). Nessun luogo è così lontano da impedire al Signore di raggiungerci e di camminare al nostro fianco. È davvero il Dio con noi (cf. Mt 1,23; 28,20). Questo ci rivela in profondità che forse la vera meta del Suo cammino, la vera Gerusalemme, è il cuore di ogni uomo, è il mio cuore.

Gesù si fa compagno di cammino e si fa compagno di mensa.

La parola spezzata lungo il cammino illumina il pane spezzato sulla mensa.

La risurrezione di Gesù è la rinascita dei Due di Emmaus ai quali di nuovo si aprono gli occhi.

La fuga da Gerusalemme si è trasformata nella possibilità di un nuovo incontro.

Impossibile rimanere fermi. Impossibile che Emmaus sia il traguardo. Alla conversione del cuore corrisponde l’inversione di marcia. Di nuovo i Due si mettono in cammino: stessa strada ma direzione opposta. Il biglietto di sola andata per Emmaus si trasforma in biglietto andata/ritorno (definitivo!) per Gerusalemme.

Il Signore incontra i Due di Emmaus e Simone perché si possano incontrare tra loro e con gli altri (Lc 24,33-34).

Il Signore incontra Saulo e Anania perché Saulo e Anania si possano incontrare (cf. At 9,3-6.10-17).

Il Signore incontra Pietro e Cornelio perché Pietro e Cornelio si possano incontrare (cf. At 10,1-27).

Una riflessione

Prega che sia lunga la via…non affrettare assolutamente il viaggio ci consiglia il poeta Kavafis nella sua bellissima poesia Itaca.

Perché il viaggio va gustato passo a passo senza cercare altre soddisfazioni integrative se non quella semplice, elementare, basilare di camminare e poi ancora camminare. Perché Io ti darò intelligenza e ti insegnerò la via per cui tu hai da camminare (Salmo 31). Non c’è bisogno di altro. Camminare apre scenari inediti di ricerca e conoscenza perché non ha bisogno di niente se non della nostra determinazione, del nostro corpo e della nostra umiltà.

… e mi inoltro sospeso, entro nell’ombra

dubito…mi smarrisco nei pensieri

è la nostra foresta inestricabile

ascoltare le foglie vive, i brividi

e la remota vibrazione. (Mario Luzi)

Metterci in cammino ci avvicina all’esperienza della Salvezza. Se volessimo leggere in senso ignaziano il camminare potremmo dirlo così: il cammino ci permette di riconsiderare la strada percorsa, riscoprirne il fondamento, puntare verso una possibile meta e dare così movimento ad una logica di Salvezza. Perchè la ragione del camminare non è mai nell’andare verso qualcosa ma sempre nel camminare verso qualcuno da riconoscere al proprio fianco e di fronte a sé. Non a caso la condizione ordinaria degli amanti è quella degli erranti, degli esiliati perché sempre nella storia con l’altro e con gli altri siamo chiamati a separarci da qualcosa così come siamo chiamati a incamminarci verso terre nuove.

Infine un semplice elogio dei nostri piedi, materia del nostro camminare. Il filosofo Maurice Merleau-Ponty ci dice che i piedi sono capaci di capire e pensare ancor prima che la testa colga le stesse cose. Addirittura in questo senso è possibile ricevere risposte a domande che ancora non sapevamo di esserci posti. Come dire che nei piedi è custodita una inedita sapienza. E credo che sia anche per questo motivo che nei testi biblici i piedi sono citati continuamente (più di trecento volte, 92 volte solo nel nuovo testamento!!) Nulla è mai citato casualmente nei testi biblici. Tutto è sempre molto misurato nella direzione di una prospettiva sapienziale.

Questo per dire che i nostri piedi hanno una valenza normativa per la nostra vita perché normano la nostra relazione con ciò che ci trascende e ci fanno intravedere un legame profondo tra terra e cielo, ci danno, appunto, risposte a domande che ancora non sapevamo di esserci posti. Imparare a camminare sulla terra senza nostalgia del cielo è una grande scuola, perché camminare sulla terra è cosa molto buona quando non si ha nostalgia del cielo, perché la terra non è altro dal cielo ed è sulla terra che si impara a comprendere il cielo.

Un’immagine

Vincent can Gogh | Paesaggio con coppia che cammina e luna crescente ,1889-1890

I loro gesti e i movimenti delle braccia fanno intendere che stanno parlando, quasi sembra di sentirli dialogare in quel silente paesaggio. In particolare lei ha un braccio animatamente alzato, un gesto che ricorda le braccia elevate che avrà Marta nel suo di poco successivo quadro “La resurrezione di Lazzaro”; un modo di procedere che esprime vitalità, partecipazione con tutto il corpo, un essere presenti lì in quel momento senza trattenimenti e distrazioni.

Corpi affiancati, passi affiancati, voci intercalanti, avvolti dalla luce calda del giorno che si avvia al termine. Ma nel cielo che si colora di un arancione che prelude alla notte, ecco già comparire uno spicchio bianco di luna crescente… a ricordar che tutto finisce per ricominciare, che ad ogni fine corrisponde un nuovo inizio e che quel nuovo inizio contiene in sé la promessa di una luna piena ancora più grande e luminosa.

A noi il saper cogliere questo messaggio in ogni calar del giorno e farci trovare vitali, in cammino, presenti nelle relazioni che contano, capaci di desiderare, credenti nella ciclicità degli eventi di vita e non arresi inermi a situazioni di morte. Proprio come ha fatto Van Gogh che mentre era ricoverato dipingeva il suo desiderio di camminare libero tra ulivi e cipressi con una donna al suo fianco.

Allora sì ha e avrà senso chiedere in preghiera di “giungere insieme alla vecchiaia”.

Entro nel quadro:

Perché il camminare sia vitale è importante che parta dal sapere da dove si parte e ogni tanto fare il punto per ricollocarsi. Proprio il libro di Tobia ci insegna, attraverso la storia dei suoi genitori, come non si sia mai così troppo avanti con l’età da poter giustificare un atteggiamento di paralisi e cecità. Così come gli eventi sorprendono Sara e Tobia con eventi di vita insperati, così anche vengono sorpresi gli anziani genitori che ritroveranno senso e desiderio per il loro procedere.

Provo a farlo, mettendo per scritto quanto emerso in questo tempo di riflessione, a modi di lettera, parole, versi… Poi affido il mio scritto in preghiera e se lo ritengo lo condivido con chi sta camminando con me.Un film

Emilio Estevez | Il cammino per Santiago (The Way) | 2011

Quella del pellegrino si può dire sia una condizione connaturata al popolo di Israele narrato nella Bibbia, così come è caratterizzante di chi si considera seguace di Cristo. In uno dei testi della spiritualità cristiana orientale ampiamente conosciuto e diffuso anche in occidente, troviamo queste parole iniziali: «Per misericordia di Dio sono uomo e cristiano, per opere gran peccatore, per vocazione pellegrino senza dimora, del ceto più umile, che va forestiero di luogo in luogo.» [ 1 ] . La storia spirituale di ognuno è rappresentabile come un viaggio di pellegrinaggio, fosse anche nel senso di un percorso nell’anima. Perfino nel più immobile dei percorsi, per chi è in cerca, è quantomeno il proprio punto di vista sull’esistenza che si sposta verso una prospettiva di maggiore consapevolezza. Tornando alla Bibbia, troviamo il movimento, come elemento tipico dell’essere umano, fin dall’inizio; già Adamo è homo viator: «questo primo esilio incornicia tutti gli altri e colora la condizione umana: dopo Adamo ogni uomo attraversa il tempo e lo spazio con la nostalgia di un paradiso perduto. Con la nostalgia, cioè con la speranza di pervenire a una terra, un giardino, una città, un luogo dove vedrà il suo essere compiuto.» [ 2 ] Nella Bibbia le vicende del popolo di Israele sono segnate dalle metafore del cammino, della via, del sentiero; lo sa anche il salmista: «mi insegnerai la via della vita» Sal 16, 11. E ritorna la condizione del pellegrino anche nella Prima lettera di Pietro: «vi esorto come gente di passaggio e stranieri» 1Pt 2, 11. Molto spesso nella Bibbia il camminare ha come meta una fonte, una sorgente verso la quale è orientato il cammino. Per il cristiano, la fonte verso la quale è orientato il cammino, consiste in Cristo. Egli è l’uomo che cammina: «Cammina. Senza sosta cammina. Va qua e poi là. Trascorre la propria vita su circa sessanta chilometri di lunghezza, trenta di larghezza. E cammina. Senza sosta. Si direbbe che il riposo gli è vietato.» [ 3 ] Come scrive Jean – Pierre Sonnet: «Il film sulla sua vita avrebbe potuto, per primo, intitolarsi La strada.» [ 4 ] La mistica del camminare, fatta di metafore, di cammini interiori ed esteriori, di terra battuta e sudore arriva fino a noi passandoci il testimone di milioni di pellegrini che si uniscono al corpo in cammino di Gesù. La spiritualità ignaziana pone nel cammino, inteso nelle diverse declinazioni semantiche della parola, una particolare attenzione. Già nel percorso terreno del fondatore della Compagnia di Gesù, si tratta di un elemento decisivo: «Ignazio di Loyola trascorse buona parte della sua vita sulle strade di Francia e Navarra; salì a Gerusalemme e ritornò. Eppure, è nella preghiera che questo “pellegrino”, come amava chiamarsi, ha percorso le vie più decisive della sua esistenza. Ebbe a cuore di condividere questi pellegrinaggi interiori, invitando chiunque desideri “meglio amare e seguire” Cristo a fare del libro dei vangeli l’itinerario della propria libertà […] Ignazio di Loyola lo aveva compreso, esporsi alle parole della Scrittura è divenire discepoli di un maestro itinerante, che ci precede sulla via che è lui stesso: “Io sono la via” (Gv 14, 16).» [ 5 ]

Note

IL CAMMINO PER SANTIAGO (The Way)

• Paese: USA, Spagna

• Anno: 2011

• Durata: 121 min

• Genere: drammatico

• Regia: Emilio Estevez

• Interpreti: Martin Sheen, Emilio Estevez, Deborah Kara Unger, Yorick van Wageningen, James Nesbitt.

• Visibile su: Amazon Prime Video, YouTube, Google Play Film, RaiPlay.

A cura di

Lucia e Giacomo Lopez,

Beppe Lavelli SJ

Grafica

Davide Cusano

«Dégnati di avere

misericordia

di me e di lei»

(Tobia 8,7)

Tobia 8,4-8

4b«Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: “Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza”. 5Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: “Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli! 6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: “Non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui”. 7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Dégnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia”. 8E dissero insieme: “Amen, amen!”»

«Ora disse: Un uomo aveva due figl»

Luca 15,1-32 1Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo.

2I farisei e gli scribi mormoravano: «Costui riceve i peccatori e mangia con loro».

3Allora egli disse loro questa parabola:

4«Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché non la ritrova?

5Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento,

6va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta.

7Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione.

8O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova?

9E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta.

10Così, vi dico, c’è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». «Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la natura di Dio come quella di un Padre che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto,

con la compassione e la misericordia. Conosciamo queste parabole, tre in particolare: quelle della pecora smarrita e della moneta perduta, e quella del padre e i due figli (cfr Lc 15,1-32). Veniamo ora al testo lucano che suddividiamo in varie parti. IL CONTESTO

Una o tre parabole? Siamo in presenza di tre parabole, ma di un unico discorso. Le due prime parabole alludono e preparano la terza: la pecora smarrita (vv. 3-7) richiama il figlio minore, la moneta smarrita (vv. 8-10) il figlio maggiore, il “perduto in casa”. Vediamo ora i tre personaggi della terza parabola (vv.11-32) e le relazioni fra loro.< IL FIGLIO PIÙ GIOVANE IL FIGLIO MAGGIORE IL PADRE IL PADRE COL FIGLIO MINORE Il figlio minore comprende finalmente il cuore del padre perché, parlandogli, omette (o è il padre a interromperlo?) una frase del discorso che aveva preparato in precedenza: «trattami come uno dei tuoi salariati». Ha compreso che il cuore di suo padre è più grande della logica del “ciò che mi spetta”. La conversione non è tanto la condizione previa del perdono, bensì il suo autentico frutto. Capire e accogliere finalmente il padre è il vero ritorno, la vera conversione. IL PADRE COL FIGLIO MAGGIORE Prende l'iniziativa, esce verso di lui. Esce, non solo di casa. Poi lo chiama «figlio». Il maggiore, invece, non lo aveva chiamato «padre»: dicendogli che lo aveva servito tanti anni, dava a intendere che lo vedeva come un padrone. Il padre si aspetta che il figlio maggiore smetta di vivere una vita da schiavo: «Non sei più schiavo, ma figlio» (Galati 4,7). Affinché anche il fratello maggiore viva libero nella casa di suo padre è necessario che consideri e accetti come suo quello che è successo a suo fratello, che era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Si partecipa alla festa partecipando alla gioia del padre per il figlio ritrovato: qui mostriamo di aver conosciuto il padre. UNA PARABOLA SENZA FINALE? CONCLUDENDO Mi sono chiesto più volte cos’è misericordia, quasi fosse un’entità o una presenza. Le parole non saziano il desiderio di sapere, soprattutto si immobilizzano di fronte a qualcosa che percepiamo come superiore alle nostre forze. Della misericordia serve fare esperienza non serve riempirsene la bocca, serve fermare il tempo e chiedersi quando e dove o con chi ci è accaduto di vedere in atto la misericordia. Allora torno indietro con la memoria e vado a pescare qualcosa di sepolto, molto sepolto, quasi dimenticato. Mio nonno Alfredo i suoi ultimi anni di vita li trascorse in una casa per anziani a Cuneo. Non era certo felice della collocazione ma visse la sua condizione con benevolenza e lucidità. La sua mente fino alla fine, giunta a 92 anni, rimase lucida e chiara come un libro di storia aperto. Aderì al Fascismo da subito, fece la Marcia su Roma e aderì alla Repubblica di Salò dopo l’8 settembre del 1943. Dopo la guerra per le sue “partecipazioni” ad eventi che coinvolsero Le Brigare Nere scontò 12 anni di carcere e neanche a dirlo rimase fascista fino alla fine della sua esistenza. Ma ritorniamo agli ultimi anni della sua vita. Nella camera adiacente la sua nella casa-ricovero c’era un’anziana signora che anche lei aveva vissuto gli anni terribili della guerra e della resistenza, ma sul fronte decisamente opposto. Lina, così si chiamava, a differenza di mio nonno non aveva conservato una mente lucida ed attiva, ricordava poco e quel poco che ricordava era semplicemente un riaffiorare di volti molto velati e situazioni di vita scollegate tra loro. Mio nonno spesso passava il tempo ad ascoltarla cercando di ricomporre tasselli di un puzzle scomposto, ma senza mai contraddirla, senza mai imporle la sua verità storica, semplicemente la confermava nella sua esperienza così diversa dalla sua, ma così vera come la sua. Una verità che per entrambi era ormai solo da confermare e non da confutare…non c’era più nulla da confutare, da scandagliare in una presunta verità delle cose. Un atto di reciproca riconciliazione, un atto, al termine delle loro vite, di reciproca misericordia. Questo ricordo mi ha riportato alla mente una bella poesia della poetessa Patrizia Cavalli recentemente scomparsa. Un modo anche per ricordarla… Dolcissimo è rimanere e guardare nella immobilità Dolcissimo è rimanere Quando ha dipinto questo quadro Chagall aveva 88 anni e forse ancora nostalgia della sua patria, la Russia. Lui, ebreo, si è sentito libero di rappresentare questo passo del Nuovo Testamento, identificando in qualche modo l’abbraccio tra il padre ed il figlio ritrovato con un suo ritorno riconciliato tra le braccia del suo paese natale, Vitebsk, tante volte raffigurato nei suoi quadri. Anche qui infatti la strada, le case raffigurate, le cupole della cattedrale ortodossa sono della sua città. La condizione di ebreo errante in cui si identificava, emigrato in Francia, poi negli Stati Uniti per sopravvivere alla persecuzione, scampato a due guerre mondiali, tornato in Francia, tragicamente vedovo e poi risposato, passato dall’essere Moishe Segal ad un più occidentale Marc Chagall, gli ha comunque fatto sentire sempre vivo il suo legame con la sua terra e cultura d’origine. Quella stessa nostalgia che ha mosso l’abbraccio della parabola, in qualche modo. Il padre ed il figlio, uniti nell’abbraccio al centro della scena, sono vestiti degli abiti del suo tempo, contemporanei, per dire che in ogni tempo, in ogni giorno, è possibile che si compia l’attesa di quell’incontro. Anche il gallo è rappresentato per dire che ogni nuovo giorno può portare con sé quella novità tanto desiderata quanto quasi insperata, quasi temuta. Oltre la scena dell’abbraccio, illuminata dal giallo del sole che splende e scalda una nuova possibile vita, viene rappresentata la strada che conduce al paese, la strada da percorrere per tornare ad abitare la casa natale. Lì il figlio è chiamato a continuare il suo cammino. Lì, rinnovato dall’amore accogliente e gratuito del padre, può tornare con consapevolezza nuova ad abitare la quotidianità che lo attende.

Ispirato al poema di Victor Hugo, Povera gente, il film riprende luoghi e tipi umani che ricorrono nel cinema di Guédiguian: Marsiglia e la classe lavoratrice, in particolare quella operaia e portuale. Michel è un uomo di mezza età, più vicino ai sessanta che ai cinquanta, sindacalista in un’azienda del porto di Marsiglia. Lo incontriamo nel momento in cui, per cercare di evitare la chiusura della ditta in cui lavora e trovare un modo equo per ridurre il personale, decide di estrarre a sorte tra i dipendenti i nomi di chi dovrà lasciare il lavoro. Tra quelli che estrae, insieme ai nomi di colleghi di tutte le età, viene fuori anche il suo. Nonostante il ruolo di sindacalista gli permetta di tenersi fuori dal sorteggio, lui non si esime dal condividere questo destino con gli altri sorteggiati. Così, da un momento all’altro, si trova senza lavoro, anche se con la tutela della cassa integrazione, oltre che con la protezione di alcuni indennizzi previsti per un operaio della sua anzianità di servizio. Tuttavia, per lui e per la sua famiglia si tratta di un forte cambiamento anche da un punto di vista economico. Michel non si fa abbattere dalla nuova condizione, anche perché vive un’unione felice con sua moglie, Marie Claire, una donna energica che lavora come badante. Marie Claire ama e stima suo marito, ma è anche capace di parlargli con quella cruda schiettezza che lo aiuta a recuperare l’equilibrio quando in lui si affacciano i pensieri più cupi. • Regia: MAKOTO SHINKAI Maria Grazia e Umberto Bovani,

11Disse ancora: «Un uomo aveva due figli.

12Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze.

13Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto.

14Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.

15Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci.

16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava.

17Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame!

18Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te;

19non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni.

20Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.

21Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio.

22Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi.

23Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,

24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.

25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze;

26chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò.

27Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo.

28Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo.

29Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici.

30Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso.

31Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo;

32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».

In queste parabole, Dio viene sempre presentato come colmo di gioia, soprattutto quando perdona.

In esse troviamo il nucleo del Vangelo e della nostra fede, perché la misericordia è presentata come la forza che tutto vince, che riempie il cuore di amore e che consola con il perdono»

Papa Francesco, Misericordiae vultus n. 9, 11 aprile 2015).

1Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 2I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: "Costui accoglie i peccatori e mangia con loro".

Il contesto di queste parabole è la comunione di mensa di Gesù con tutti (!) i pubblicani e i peccatori.

Davanti a questo farisei e scribi «mormorano», termine che nel vangelo di Luca, oltre che nel nostro passo, compare altre due volte, sempre a proposito del comportamento di Gesù: quando accetta l'invito al banchetto del pubblicano Levi (5,30) e quando va a casa di Zaccheo, capo dei pubblicani (19,7).

Scribi e farisei, quegli stessi che convivono nel nostro cuore, pensano di onorare Dio separandosi dagli altri uomini e giudicandoli. Gesù invece fa il contrario, mostrando in tal modo una diversa concezione di Dio: ama i peccatori già prima del loro ravvedimento e della loro penitenza. Come sempre è in questione chi è Dio. Per replicare alle mormorazioni, Gesù racconta le tre parabole che parlano di Dio. Solo se si conosce Dio, si comprende il comportamento di Gesù. La prima e fondamentale conversione che ci è offerta consiste dunque nel cambiamento dell'immagine di Dio, è accettare Dio come un padre che ci ama gratuitamente (istruttiva e distruttiva al contempo è la menzogna del serpente in Genesi 3,1-5).

12Il più giovane dei due disse al padre: "Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta". Ed egli divise tra loro le sue sostanze.

13Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto.

14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.

15Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci.

16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla.

17Allora ritornò in sé e disse: "Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame!

18Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te;

19non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati".

20Si alzò e tornò da suo padre […]

30ha divorato le tue sostanze con le prostitute.

Non sappiamo i motivi della richiesta del figlio più giovane, non ci vengono detti. Possiamo forse ipotizzare che una possibile ragione possa essere la sua relazione con il padre (del quale di fatto desidera la morte come si evince dal tipo di richiesta). La presenza del padre può essere avvertita come mortificante e l'allontanamento da quella casa come liberante.

La lontananza dal padre porta però di fatto il figlio minore a vivere relazioni disordinate con gli altri. Nel tempo della baldanza si comporta da padrone (cfr. le prostitute): gli altri sono cose, strumenti, oggetti al suo servizio; nel tempo dell'indigenza si fa schiavo, guardiano di animali immondi (cfr. il pascolare i porci). Non riesce nemmeno a cibarsi delle carrube. Perché non se le prende da sé? Perché ciò che sazia non sono tanto le cose, quanto la relazione con il donatore. Più che le carrube, il giovane sembra cercare una relazione, anche se forse non ne è ancora completamente consapevole.

Ed eccolo allora sulla via del ritorno verso la casa del padre, spinto più dai morsi della fame che da improbabili rimorsi di coscienza. Di fatto, la sua decisione di tornare a casa non è dovuta al desiderio di vedere il padre e di riconciliarsi con suo fratello, bensì alla paura di morire: si è reso conto che nella casa del padre nessuno muore di fame. Certo, lo chiama ‘padre’, ma non considera sé come figlio. Pensa forse che l'alternativa sia diventare come il fratello maggiore?

25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze;

26chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo.

27Quello gli rispose: "Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo".

28Egli si indignò, e non voleva entrare […]

29egli rispose a suo padre: "Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici.

30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso".

Questo figlio rappresenta bene i mormoratori del secondo versetto, i presunti giusti. Sono sì dei credenti, ma non conoscono Dio (una situazione apparentemente paradossale, e però comune).

È rimasto a casa, ma non è felice: le sue sembrano le parole di un fallito, che forse invidia la scelta del fratello minore. Non ha mai lasciato la casa, ha sempre lavorato e obbedito al padre. Potremmo anche pensare che non si sbaglia del tutto a reagire a quel modo. Però, anche chi rimane in casa può perdersi... come la moneta della seconda parabola... Il fatto che scribi e farisei siano presenti lì dove è Gesù testimonia che, come il figlio maggiore è rimasto, almeno di fatto, nella casa del padre, così pure, almeno di fatto, scribi e farisei si trovano nella “casa di Gesù”. Ma questo non basta: non basta la semplice presenza (le varie “appartenenze”), occorre una precisa modalità di stare in questa casa.

Anche lui, come suo fratello, vive senza conoscere il padre e senza intendere come si vive in questa casa che non ha mai lasciato. La differenza sta nella reazione: il figlio minore prende le distanze da quella casa, il figlio maggiore cova la propria aggressività, all'esterno non la si nota. E però, appena il servo lo mette al corrente di ciò che è successo, sfoga la propria rabbia, rivelando ciò che porta nel cuore.

Dice al padre che da tanti anni lo serve (v. 29): se si ritiene servo e non figlio, significa che non si sente a casa propria. “Sì, servo il Signore... ma che fatica!”.

Accusa il fratello di aver sperperato le sue sostanze con le prostitute ma, quando rivela che si sarebbe atteso una ricompensa per il suo fedele lavoro – per lo meno un capretto per far festa con i suoi amici – certifica di avere nei confronti del padre lo stesso atteggiamento del minore.

11Ora disse: Un uomo aveva due figli

Il padre è la figura centrale della narrazione. Questo genitore è padre/madre, come se in lui si concentrassero sia l'uomo della prima parabola che la donna della seconda.

E i due figli sono il suo tesoro, il suo vero patrimonio.

12Egli divise tra loro le sue sostanze.

20Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.

21Il figlio gli disse: "Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio".

22Ma il padre disse ai servi: "Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi.

23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,

24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato".

E cominciarono a far festa.

Il silenzio del padre alla richiesta del minore ci lascia forse perplessi: non gli interessa ciò che gli chiede suo figlio? Non gli interessa il patrimonio? È un padre debole, che non conta quasi niente e che fa tutto ciò che i suoi figli gli chiedono?

In realtà, come ci mostrerà il seguito della parabola, questo padre non cessa di amare il figlio che si è allontanato. Infatti lo vede tornare quando è ancora lontano: è un padre che non è ripiegato su se stesso, né sul proprio grande dolore. È un padre che guarda fuori di sé, che, dimentico di sé, è attento all'altra persona.

Questi versetti, che per certi aspetti richiamano quelli dell’abbraccio riconciliante fra Giacobbe ed Esaù (cfr. Gen 33,1-4) celebrano l’epifania dell'accoglienza gratuita da parte del padre: egli non sa ancora perché torna questo figlio, cos'ha fatto, con quali intenzioni stia tornando, ecc. Ma sembra che questo non gli importi. Non mette sotto processo il figlio... Lo attende, non per rimproverarlo, ma per una festa.

È un'accoglienza inattesa e piena che dissolve i dubbi che i primi versetti della parabola lasciavano sulla identità del padre. Un’accoglienza totale che non esige né pentimenti né propositi. A questo padre non interessa il passato del figlio: interessa il futuro. Nessuna rimostranza, nessun rimprovero, ma solo molta commozione e una gioia incontenibile. Il figlio tornato deve subito capire che nulla è cambiato: è ancora figlio, come sempre, e quella casa è rimasta la sua. È questo il volto del vero Dio che Gesù rivela.

Sostiamo a lungo contemplando con gli occhi e con il cuore questa scena. Certamente ne ricaveremo frutto.

28Suo padre allora uscì a supplicarlo […]

31Gli rispose il padre: "Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo;

32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato"".

Lo stesso amore che lo ha spinto a correre incontro al figlio minore, spinge ora il padre a uscire e a pregare il figlio maggiore. Vorrebbe che entrambi scoprissero la sua paternità e la loro fraternità, ovvero il segreto e il senso della vita.

• Quale immagine ho di Dio nel profondo del mio cuore: come colui che io offendo o come colui che mi cerca?

Come il libro di Giona (un profeta, degno antenato del fratello maggiore del nostro brano), così anche questa parabola rimane senza il finale. Forza e, al contempo, “debolezza” dell'amore del padre: amore che, proprio in quanto tale, non può mai venire impedito ma che non può essere nemmeno imposto, ma solo proposto, offerto con verità e profondo rispetto. Un tale amore attende una libera risposta.

Perché il narratore (Gesù) ci racconta una storia senza finale? Forse perché noi entriamo e prendiamo posto in essa. Non dimentichiamo il contesto in cui viene narrata la parabola.

Come si concluderà la storia?

Tornerà nella casa il fratello maggiore, sedendosi alla stessa mensa con il più giovane?

Si siederanno a tavola gli scribi e i farisei, insieme con i pubblicani e i peccatori, e con Gesù?

E noi? … E io?

«Ogni giorno la comunità cristiana canta: “Ho ricevuto misericordia”.

Ho avuto questo dono anche quando ho chiuso il mio cuore a Dio; quando ho intrapreso la via del peccato; quando ho amato le mie colpe più di Lui; quando ho incontrato miseria e sofferenza in cambio di quello che ho commesso; quando mi sono smarrito e non ho trovato la via del ritorno. Allora è stata la parola del Signore a venirmi incontro. Allora ho capito: egli mi ama. Gesù mi ha trovato: mi è stato vicino, soltanto Lui. Mi ha dato conforto, ha perdonato tutti i miei errori e non mi ha incolpato del male. Quando ero suo nemico e non rispettavo i suoi comandamenti, mi ha trattato come un amico. Quando gli ho fatto del male, mi ha ricambiato solo con il bene. Non mi ha condannato per i misfatti compiuti, ma mi ha cercato incessantemente e senza rancore. Ha sofferto per me ed è morto per me. Ha sopportato tutto per me. Mi ha vinto. Il Padre ha ritrovato suo figlio. Pensiamo a tutto questo quando intoniamo quel canto. Fatico a comprendere perché il Signore mi ami così, perché io gli sia così caro.

Non posso capire come egli sia riuscito e abbia voluto vincere il mio cuore con il suo amore, posso soltanto dire: “Ho ricevuto misericordia”» (D. Bonhoeffer, scritto del 23 gennaio 1938).

Una riflessione

e guardare nella immobilità

sovrana la bellezza di una parete

dove il filo della luce e la lampada

esistono da sempre

a garantire la loro permanenza.

Montagna di luce ventaglio,

paesaggi paesaggi! come potrò

sciogliere i miei piedi, come

discendere – regina delle rupi

e degli abissi – al passo involontario,

alla mano che apre una porta, alla voce

che chiede dove andrò a mangiare? Un’immagine

Marc Chagall | Il figliol prodigo ,1975, Saint Paul de Vence, Collezione Privata

A questo evento tutti sono chiamati ad assistere, gli uomini e le donne del paese, le madri con i loro figli perché vedano il realizzarsi di un amore possibile. Anche il pittore stesso si rappresenta mentre dipinge la scena sulla tela per lasciarne testimonianza.

Così pure partecipano i due sposi raffigurati alle spalle del figlio e loro stessi sperimentano la forza riconciliatrice dell’abbraccio; imitandone il gesto, è come se ci dicessero che quando ci si sente amati, perdonati, abbracciati, si è capaci di fare altrettanto con libertà di spirito e forza interiore, senza paralizzanti timori o fuorvianti rivendicazioni.Entro nel quadro:

Come mi sento? Quale sentimento prevalente mi abita? Rimango qualche minuto in quell’abbraccio senza forzare pensieri né ricordi. Semplicemente sto lì.Un film

Robert Guédiguian | Le nevi del Kilimangiaro | 2011

Per festeggiare i trent’anni del loro matrimonio, i figli, i colleghi e gli amici di Michel e Marie Claire organizzano una festa nei locali dell’ex azienda di Michel. Con una colletta riescono a regalare ai festeggiati un biglietto per una vacanza nella terra dei Masai, in Africa, oltre che una somma congrua per sostenere le spese del viaggio. Poco tempo dopo, due rapinatori mascherati irrompono in casa di Michel e Marie Claire e li derubano, in modo brutale, di tutti soldi regalati, dei biglietti per l’Africa e di altro. Michel è stravolto per la rapina subita e cerca subito giustizia denunciando alla polizia quanto capitato. Ma rimane ancora più sconvolto quando si rende conto che uno dei due rapinatori è un giovane operaio, Christophe, suo ex collega, licenziato come lui, dopo che il suo nome è stato estratto insieme a quello di Michel. Preso dall’impulso di fargliela pagare, Michel denuncia alla polizia Christophe che, una volta arrestato, ammette subito il suo crimine. Eppure, dopo un confronto diretto e molto duro con il ragazzo, Michel si rende conto di non poter essere d’accordo con la logica del tribunale. Nel confronto tra i due emergono le differenze che separano le due generazioni: la precarizzazione del lavoro giovanile, il dramma di una disoccupazione senza protezioni, le diverse tutele sociali che, agli occhi di Christophe, fanno apparire Michel come un privilegiato. Il ragazzo ha usato il denaro rubato per pagare l’affitto di una squallida casa popolare nella quale si occupa anche dei suoi due fratellini più piccoli abbandonati dai genitori. Michel vorrebbe ritirare la denuncia ma ormai è troppo tardi: la macchina della giustizia si è mesa in moto e non può più essere fermata.

Michel e Marie Claire sono due figure semplici, abitano in una casa modesta ma sono anche persone solide e hanno un potere speciale che li rende (quasi) invincibili: si amano. Entrambi sono consapevoli del contesto sociale in cui vivono, sempre più in crisi, e, benché abbiano guadagnato con il sudore della fronte ogni piccolo vantaggio su cui adesso possono contare (una casa di proprietà, alcune garanzie sociali, una macchina, due figli sani e più che alfabetizzati, tre splendidi nipoti), sentono di essere privilegiati rispetto a chi si trova in una situazione come quella di Christophe. In pratica, moglie e marito non hanno smarrito la coscienza di classe e il senso di solidarietà che ne deriva.

Senza che l’uno sappia dell’altra e viceversa, Michel e Marie Claire cominciano a prendersi cura dei due ragazzini abbandonati a loro stessi dopo l’arresto di Christophe. Marie Claire va a casa loro per aiutarli nei compiti, per fare lavatrici e preparare qualcosa da mangiare; Michel decide di farsi rimborsare i due biglietti per l’Africa (trovati dalla polizia nella refurtiva) e usare quel denaro per aiutare i due bambini. A un certo punto si scopriranno l’un l’altra presi da questo impegno segreto, e prenderanno una decisione osteggiata da tutti, soprattutto dai loro figli: farsi affidare i due fratellini, ospitarli in casa loro, nell’attesa che Christophe sconti la pena ed esca di prigione.

C’è un centro d’amore profondo e condiviso che unisce Michel e Marie Claire, una visione del mondo che si fonda su un forte senso di giustizia. Per questo si scoprono, senza troppo clamore e senza troppa sorpresa, entrambi dalla stessa parte. Il cuore del loro gesto è lì, nell’amore di queste due persone umili e giuste, la cui coscienza dona a loro una vista più larga, un quadro più ampio, dove la miseria nella quale si trova chi è più fragile può essere un reato più grave del furto che, di quella miseria, è solo una conseguenza. Il tema della scelta in questa storia diventa la possibilità, per i due coniugi e compagni di vita, di non farsi travolgere dai fatti, per quanto siano dolorosi e imprevedibili, ma di rispondere a essi senza rinunciare alle proprie convinzioni profonde, quelle sulle quali si è edificata un’esistenza degna, soprattutto quando quelle convinzioni sembrano andare contro il senso comune. LE NEVI DEL KILIMANGIARO (Les Neiges du Kilimandjaro)

• Paese: Francia

• Anno: 2011

• Durata: 90 min

• Genere: drammatico

• Regia: Robert Guédiguian

• Interpreti: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Grégoire Leprince-Ringuet, Maryline Canto

• Visibile su: https://miocinema.com/le-nevi-del-kilimangiaro

A cura di

Lucia e Giacomo Lopez,

Beppe Lavelli SJ

Grafica

Davide Cusano

«Ora non per lussuria

io prendo questa mia parente,

ma con animo retto»

(Tobia 8,7)

«Ora non per lussuria

io prendo questa mia parente,

ma con animo retto»

(Tobia 8,7)

Tobia 8,4-8

4b«Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: “Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza”. 5Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: “Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli! 6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: “Non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui”. 7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Dégnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia”. 8E dissero insieme: “Amen, amen!”»

«Prese… Prendete»

Marco 14,22-24

22 Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo". 23 Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 24 E disse loro: "Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti."

Come vedete, il brano è molto breve, solo tre versetti. Eppure si potrebbe dire che tutte le Scritture portano a questi tre versetti, loro vero centro, e ne sono di fatto il commento.

Nel cuore della sua Passione, Gesù si dona. Senza i racconti del Cenacolo e del Getsemani noi, nella narrazione della Passione di Gesù, contempleremmo la fine, l’ennesima tragica fine di un giusto che paga a prezzo della propria vita il male altrui.

Ma son proprio questi racconti a farci entrare nel cuore di Gesù e a comprendere, per quanto ci è possibile, che quello che contempliamo è innanzitutto il dono di sé che Gesù compie amandoci: «Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici» (Gv 15,13); «Nessuno me la [la mia vita] toglie: io la do da me stesso» (Gv 10,18).

22 Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo".

Nel Vangelo abbiamo incontrato fino a questo punto tanti e diversi doni del Signore: guarigioni, ecc., tanti segni in cui abbiamo riconosciuto la sua bontà all’opera. Esperienza che facciamo tutti quando accogliamo il dono che qualcuno ci fa è che quel dono ci rimanda al donatore e fortifica la relazione con lui.

Adesso però è il donatore stesso che si consegna, che si dona nelle nostre mani.

«Il primo punto: richiamare alla memoria i benefici ricevuti nella creazione e nella redenzione e i doni particolari; ponderando con molto affetto quanto ha fatto Dio nostro Signore per me, e quanto mi ha dato di quello che ha; quindi di conseguenza il medesimo Signore desidera darsi a me, in quanto può, secondo il suo disegno divino» (Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, n. 234).

In questo versetto del vangelo di Marco il verbo prendere compare due volte.

Nella prima descrive ciò che Gesù fa, ‘prendendo’ appunto il pane nelle sue mani. In questo modo Gesù accoglie la propria vita, accoglie sé stesso come dono. Infatti, prende benedicendo. Questo non è scontato, anzi.

Il capitolo terzo del libro della Genesi, il brano 14delle origini e della caduta, ci rivela che con gli stessi verbi (prendere, mangiare, dare) si può impostare una vita assai lontana da quella autentica di figli e figlie che tutto ricevono e tutto donano. Adamo ed Eva non accolgono la loro verità di figli, si pongono come origine della propria vita, e da questo avranno luogo i loro fallimenti personali e relazionali.

Nella sua seconda apparizione in questo versetto, il verbo prendere descrive ciò che Gesù chiede ai suoi di fare: cioè accogliere, prendere nelle nostre mani Lui stesso, vero pane di vita, e nutrirci, vivere di Lui.

È il corpo di Gesù che siamo chiamati ad accogliere come nostro cibo, realizzando quella particolare ‘assimilazione’ che, invece di trasformare quanto mangiamo in noi stessi, trasforma noi stessi nel cibo che mangiamo.

Ricordo che tanti anni fa, al termine della celebrazione eucaristica domenicale, accompagnata dai suoi genitori, mi raggiungeva in sacrestia una bambina, di nome Martina, chiedendomi di darle una particola non consacrata. Un giorno, forse preoccupato che la bambina, che non aveva ancora fatto la Prima Comunione, comprendesse esattamente le cose, e la diversità delle cose, mi misi a spiegarle il senso di quel gesto. Non dovevo riuscire molto bene nel mio intento, al punto che la bambina, forse mossa a compassione verso quel povero sacerdote, mi fece cenno di fermarmi e mi disse (testuali parole): «Guarda che lo so. Adesso, quando mangio questo pezzo di pane, questo pezzo di pane diventa Martina. Quando farò la Prima Comunione e prenderò quel pezzo di pane, Martina diventa Gesù».

Siamo così chiamati a entrare nel circolo dell’amore divino che è il circolo stesso della vera vita: accogliere e ridonare. Non è forse questo che sta anche alla base del Sume et suscipe, la preghiera che Sant’Ignazio di Loyola pone in prossimità della conclusione dell’itinerario degli Esercizi spirituali: «Prendi, Signore e ricevi tutta la mia libertà … dammi il tuo amore e la tua grazia …» (n. 234)?

Nel corpo di Gesù si realizza il Regno di Dio in mezzo a noi: «Tutte le promesse di Dio in lui sono "sì"» (2Cor 1,20).

Chi attende questo regno, come Giuseppe di Arimatea, otterrà il corpo di Gesù: «Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anch'egli il Regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù» (Mc 15,43).

Tutto quello che Dio ha promesso all’uomo è il corpo del Figlio, il Figlio che ha dato se stesso per noi. Il corpo del Figlio è il Regno di Dio, è Dio stesso che si dona nelle mani dell’uomo: abbiamo nelle mani Dio, il suo corpo dato per noi.

«Entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. 6 Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. 7 Allora ho detto: "Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà".

8 Dopo aver detto: Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la Legge, 9 soggiunge: Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. 10 Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre» (Eb 10,5-10).

In un certo senso è sul corpo di Gesù, il quale ha offerto se stesso senza macchia a Dio (cf. Eb 9,13), che noi possiamo leggere in maniera piena e definitiva l’amore di Dio per noi: la Sua e la nostra verità. È dai segni del suo amore per noi che Lo riconosciamo e che conosciamo quanto siamo amati: « 37 Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. 38 Ma egli disse loro: "Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 39 Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho". 40 Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi» (Lc 24,37-40).

I segni dei chiodi, che testimoniano il nostro male, diventano sul corpo di Gesù i segni del Suo amore per noi, indelebili come indelebile è il Suo amore. Gesù infatti – ci fa pregare la liturgia della Chiesa - «con i segni della passione vive immortale» (Prefazio pasquale III).

23 Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 24 E disse loro: "Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti.

Come il profumo della donna di Betania, nel brano raccontato appena prima (14,1-11) e che ha molti punti di contatto con il nostro brano - nella struttura e nel contenuto - il dono di Gesù raggiunge tutti, non esclude nessuno.

Del resto i versetti che immediatamente lo precedono (18-21) narrano la predizione del tradimento di Giuda mentre quelli che immediatamente lo seguono (26-31) raccontano l’annuncio del rinnegamento di Pietro.

Quale modo migliore per mostrarci la piena gratuità del gesto di Gesù? Un gesto che non chiede di essere subito compreso, né tantomeno meritato: l’amore non lo si merita, lo si accoglie.

«Il corpo di Cristo».

«Amen».

Torna sovente e prendimi,

torna e prendimi amata sensazione –

quando il ricordo del corpo si ridesta

e trascorre nel sangue il desiderio antico;

quando labbra e pelle rammentano,

e alle mani pare di nuovo di toccare.

Torna sovente e prendimi, la notte,

quando labbra e pelle rammentano…

Costantino Kavafis (1863-1933)

Costantino Kavafis (1863-1933) Grande poeta greco è considerato uno delle grandi colonne della poesia contemporanea.

Personalmente non è un poeta che prediligo, trovo nella sua poesia un senso di lontananza dalle cose che a volte mi indispettisce. Detto questo rimane un grandissimo poeta e poi il mio parere è quello del semplice lettore occasionale dei suoi 153 componimenti lirici.

Questa poesia, una di quelle di Kavafis che trovo più suggestiva, mi è venuta alla mente pensando al nostro verbo Prendi. La trovo appropriata in questo accostamento tra passato trascorso e presente della memoria.

Come un senso di malinconia instabile che trova nel ricordo del desiderio il senso dell’immanenza di un corpo. Tutto in un barlume di presenza sfocata, instabile, precaria e malsicura.

Non è tanto l’atto che fa la differenza ma la percezione di una amata sensazione che segna profondamente la carne e la scuote dall’intero. Prendi e restituisci, incorpora e conserva, custodisci ma insieme mantieni vivo “il suon di lei…”.

Quanta nostalgia, quanti struggimenti in questi versi. Quanta mancanza di un approdo sicuro che permetta un riconoscimento che stabilizzi, che orienti e definisca. Tutto questo non fa parte proprio dell’orizzonte di Kavafis. A lui piace la sommarietà, ciò che rimane nell’incertezza di qualcosa che è, ma potrebbe anche non essere e in questo Kavafis è maestro, ci spiazza e poi ci lascia in sospeso, come su un precipizio.

Ma Prendi è un verbo attivo, molto att ivo. Ha una sua “morale”, per questo lo percepiamo attivo e visibile. Un invito e insieme qualcosa di più di un invito.

Certamente viene immediatamente alla mente un’azione voluta ed attesa, quasi un affronto per assumere una consapevolezza che non abbiamo. Un invito che suona come una sfida: “prendi atto di questa cosa…” Dico questo perché il verbo prendere nella sua affermazione imperativa contiene in sé una severa legge di mercato. Qualcuno impone ad altri regole che vorrebbero (o dovrebbero) essere condivise ma che spesso non sono condivise affatto (e su questo Kavafis ci va a nozze!!!).

Prendere non accetta obiezioni e la gentilezza sembra lasciata fuori dalla porta. Ma qui è consentito un cambio di rotta, quel mutare di prospettiva che avviene solo nella possibile prospettiva evangelica.

Prendere non può che essere regolato dalla legge dell’amore che è misura e compimento. La carnalità dell’amore definisce ed orienta.

Prendimi affinché non mi smarrisca, prendimi perché le strade sono insidiose e io ho bisogno di te.

Prendimi perché insieme ci sarà concesso di vedere quello che, per Grazia della carne, ci apparirà come sfolgorante promessa, finalmente senza mezze misure.

Un appagamento pieno e vivo.

Non saprei bene, dentro il tuo abbraccio, come muovermi

ed è un tentativo, anche un po’ goffo,

quello di liberarmi dalle tue invadenze.

Qualcosa che fatico a riconoscere mi immobilizza, mi paralizza.

e vorrei andare oltre, oltre le cose di sempre

aprire varchi infiniti dove la gravità sia solo un antico ricordo

Ma quell’abbraccio, anche appena accennato, mi riporta alla realtà delle cose

alla loro semplicità, alla loro consistenza e dopo tutto ne sento una malinconica nostalgia

Sento ogni cosa familiare, vicina, come un qualcosa di già noto, anche se dimenticato.

Prendo le tue mani e capisco che forse non ho bisogno di altro.

Ci lasciamo ispirare ancora una volta da Chagall, il pittore che più di ogni altro ha rappresentato l’amore raffigurando in molteplici suoi quadri la vicinanza fisica e spirituale tra l’uomo e la donna.

Qui la composizione è piuttosto semplice, con pochi ma significativi elementi: in primo piano, così tanto che se ne vede solo una parte, c’è un letto nuziale con il cuscino poggiato allo schienale; al suo fianco, al centro, una sfera rossa in cui sono rappresentati un uomo e una donna in un intimo abbandono l’una appoggiata all’altro. Un ovale rosso d’amore che richiama quasi ad un cammeo, come una spilla preziosa che si porta al petto per identificare il potere e l'appartenenza ad una famiglia, ma anche per conservare ricordi importanti di volti e momenti cari.

Alla sua destra appare una donna che cerca di sporgersi oltre un’inferriata e con la mano cerca di afferrare quel nucleo, anche se con la testa guarda dalla parte opposta, verso l’interno della stanza in cui si trova che appare buia, illuminata solo da un candelabro

La metà superiore del quadro è riempita dal volo di un grande uccello blu che con le ali spiegate si dirige verso un ramo fiorito, i cui colori ed il cui profumo già si compenetrano con le sue piume.

Ad illuminare la scena, il calore giallo del sole che si irraggia dietro ogni elemento, simbolo della presenza di Dio che avvolge e benedice ogni manifestazione di vita.

Con questa semplice descrizione forse ci viene suggerita un’immagine che esprime il desiderio, che in fondo abita in ciascuno di noi, di andare oltre le proprie paure, oltre quelle resistenze che ci tengono immobilizzati dentro castelli dorati che ci costruiamo con le nostre stesse mani, in cui pian piano cala il buio e neanche ce ne accorgiamo.

Il desiderio di uscire da sé per accogliere e sentirsi accolti nella corporeità di un abbraccio, perché è con il nostro corpo che innanzitutto esprimiamo quanto siamo disposti ad incontrare e lasciarci incontrare.

Eppure a volte anche quando arriva la luce delle candele, simbolo di una presenza che invita ad uscire da sé e aprirsi all’amore, a rischiarare e rendere visibile ciò che quasi non vediamo più e avevamo dimenticato, anche allora siamo ancora tentati di guardare indietro alla sicurezza di quell’anfratto che tutto sommato ci ospitava senza metterci troppo in discussione.

Ma come non percepire che uscire dalla sicurezza delle sbarre porta a prendere il volo verso un orizzonte impregnato dei colori e del profumo dei fiori?

Non tutti sono belli e colorati, è vero, ma vale la pena orientarsi verso di essi perché già solo scegliere di farlo ci rende più liberi.

Parto dal gesto di abbraccio. Verso chi in questo tempo della mia vita sento che dovrei essere più accogliente? Come posso esprimere attraverso una corporeità tangibile che l’altro ha spazio? Guardo alla stanza dietro le sbarre: quale fatica colgo che più di altre mi fa venire la tentazione di stare dove sono e non andare ad incontrare l’abbraccio dell’altro?

Guardo le ali dell’uccello in volo e provo a chiudere gli occhi per sentire il profumo dei fiori verso cui vola. Il colore dell’uccello è lo stesso che abita la stanza. Come posso trasformare quel mio elemento di chiusura in un volo liberante? Come mi sento percependo di andare verso la corporeità di un abbraccio abbandonandomi ad un incontro che mi chiama ad uscire da me?

Dopo un tempo di silenzio, affido nella preghiera quanto è emerso.

Mitsuha è una ragazza di 17 anni che vive in un piccolo villaggio di una zona rurale del Giappone odierno.

Abita in un tempio shintoista con la sorella minore e con la nonna, che è una sacerdotessa. Il padre, dopo aver perso la moglie qualche anno prima, ha lasciato le due figlie con la suocera, per dedicarsi alla politica e diventare il sindaco del villaggio.

L’uomo non ha molta considerazione per le figlie, soprattutto in quanto femmine.

Mitsuha non sopporta più la vita di paese né gli obblighi che le competono come nipote della sacerdotessa. Una sera, dopo aver celebrato un rito shintoista davanti alle compagne di scuola che la prendono in giro, urla al cielo il suo desiderio di essere, in un’altra vita, un ragazzo di Tokyo.

Di notte, mentre dorme, il suo desiderio viene esaudito: il mattino dopo si risveglia nel corpo di un ragazzo coetaneo, Taki, che vive nella capitale. Nello stesso momento, Taki si sveglia nel corpo di Mitsuha.

Il risveglio nel corpo di un/a coetaneo/a va oltre la più immediata curiosità delle particolarità anatomiche che reciprocamente destano meraviglia e imbarazzo: per Mitsuha riguarda anche la complessità e la frenesia di un contesto urbano come quello di Tokyo, che per lei è un luogo da ammirare ma nel quale anche smarrirsi; mentre per Taki, ragazzo di città, consiste nell’immersione in un mondo paesano dove sono ancora vivi sia il contatto con il sacro sia quello con le dimensioni sovrannaturali.

I due ragazzi, una nel corpo dell’altro e viceversa, devono oltretutto confrontarsi con i cliché collegati al loro genere apparente, oltre che con i diversi contesti sociali e culturali.

La storia di YOUR NAME ci fa capire l’importanza, per un ragazzo, di entrare in contatto con la parte “femminile” di sé; così come ci mostra quanto può essere liberatorio, per una ragazza, lasciar emergere la componente “virile” del proprio carattere, soprattutto quando è il proprio genere a metterla in difficoltà con le figure maschili che ha intorno, a partire da quella del padre.

All’inizio di questo scambio, i due ragazzi credono di vivere solo un sogno molto intenso.

Quando prendono consapevolezza di quello che sta succedendo e si rendono conto che quella nella quale agiscono è la realtà, con tutte le conseguenze che questo comporta nel momento in cui rientrano in possesso dei propri corpi, decidono di collaborare.

Per farlo, comunicano tra loro lasciandosi reciprocamente messaggi scritti sulla pelle o sui rispettivi telefoni. Sperano così di evitare le conseguenze più fastidiose della loro vicendevole sostituzione.

Gli scambi tra loro continuano per un po’ di tempo, fino a quando si interrompono bruscamente, complice una cometa che fa il suo passaggio millenario sui cieli del Giappone e che segna con la sua scia un cambiamento drastico per entrambi i ragazzi.

Finché dura, la fusione di un’anima nel corpo dell’altro/a crea in ognuno di loro una consapevolezza aumentata, avvia un doppio viaggio, nello spazio e nel tempo, e l’ingresso in un’altra dimensione.

In una splendida armonia di suoni e di colori, questo viaggio ai limiti dei corpi e delle identità racconta una storia di salvezza che passa attraverso il sacrificio di ciò che si ha di più caro, come il ricordo del nome più amato.

Il titolo infatti fa riferimento al desiderio terribile dei due ragazzi di ricordare il nome dell’altro/a che, finite le sostituzioni, svanisce dalla memoria di entrambi.

Uno dei temi del film è sicuramente la nostalgia (Taki si reca con un’amica in un museo di Tokyo a vedere un’esposizione dedicata a questa categoria dello spirito e della cultura).

E forse si vuole suggerire che, come nel mito platonico, la nostalgia più grande e anche quella di cui si è più inconsapevoli, riguarda quell’unità originaria tra maschile e femminile che si è perduta nella notte dei tempi.